既然要讲点什么,不敢说登堂入室,起码也要对得起前来听课的朋友们,这难免让我有些惶恐。因为作为一个从个体出发的创作者来说,我也只能就自身经验和个人体悟谈起了。

提及个人视角,可能大家都会认为这是私人的、隐秘的、情绪化的,人们会困惑个人叙事的作品到底有何意义?

是否真的像大家所认为的那样,只关注巴掌大的事情,作品跟周遭和社会又产生了怎样的联系?

凭什么他们的私生活可以称为“艺术”,而我的就不行?恐怕这是很多人都会有的疑问。

用个人视角来记录青春无疑是一个很好选择,瑞安·麦克金利(Ryan McGinley)这位美国当代摄影艺术家就通过他的方式来展示自己最真实的一面,可以肯定的一点就是照片即是作者的化身,只有真实体验过这种放荡不羁的生活,并与这群快乐的年轻人厮混在一起,才能拍出这样随意、隐蔽、感性的照片。

南·格尔丁,《性依赖的叙事曲》(The Ballad of Sexual Dependency)

个人就意味着从集体中独立或孤立开来,但个体似乎又从来没有逃离出****的控制,与集体的抗争似乎成为关乎中国时代命运的永恒话题,个人情感也成为链接历史和文化的重要纽带。

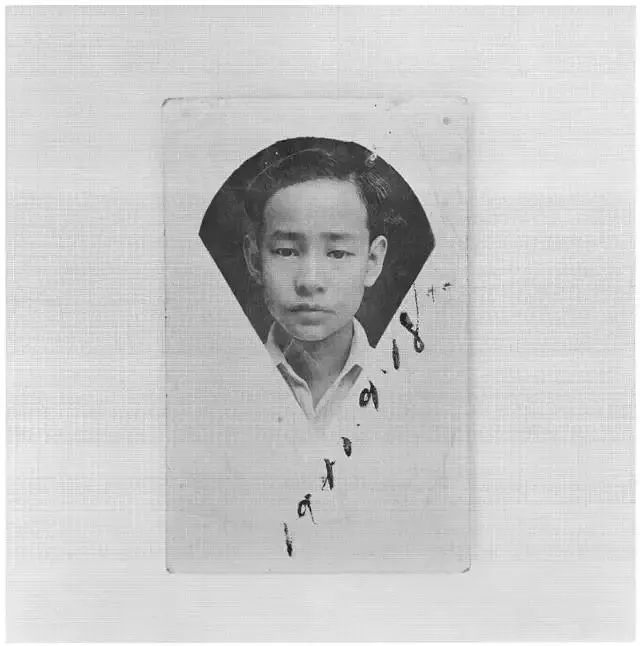

像摄影师黎朗的作品,通过书写父亲在世的每一天来祭奠一代小人物在历史中的渺小,其父在去世后获得的抚慰金,除以其在世天数,也就是一天一块多钱。通过黎朗之手书写的时间,好像是在诉说上一代人在集体化的年代所留下的后遗症,黎朗的这段个人记忆与其父亲所处时代息息相关。

黎朗,《30219天》

艺术源自生活,但我并不认同其高于生活这样的说辞,艺术从生活中提炼出养料,并重新浇铸我们,犹如醍醐灌顶一般。它让我们反思日常,就好像沉溺在水底的的鱼儿一不小心探出水面唤得一丝从未感受过的体验。

朱岚清,《负向的旅程》

保拉·帕雷德斯,《揭开面纱》(Beyond the Veil)

保拉·帕雷德斯(Paola Paredes)是一位来自厄瓜多尔的摄影师, 她的摄影融合了传统的纪实摄影和舞台式的表演意象,她将其个人视角对准 “LGBT”这个群体,并试图去探寻在厄瓜多尔这个国家中当代人们对于同性恋所持的态度,并以身试法,把自己作为影像的试探,她所做的这一切都是为了呈现个人和私人的挑战以及回击整个社会抛来的偏见,希望引起当今社会中关于性、个人、家庭和自由之间关系的新的讨论。

在这次讲座我还会介绍我近几年创作的几组比较有代表性的作品,像《青匆》(2013-2015年)这组作品特意为了此次讲座,首次对外展示;《城市博物馆》(2015-2016年)这组作品是围绕着那几年我生活过的城市所拍摄的;再到因追寻个人历史而创作的《寻觅鲁博》(2016-2017年)、《刻骨铭心》(2017年)等作品;《寻找爱情》(2018年)则是关于我把握日常经验的一组作品;《内啡肽的火焰》(2019年)是继续延续个人情感和家庭情感的产物;最后也会给大家提前预告我的最新创作《动物资本论》(2020),虽然它仍在制作过程中,但仍然不能阻挡我与大家分享的热切心情。在这过程中我主要以我的创作脉络作为引,讲述作品背后的故事以及我为什么要创作它们。

王翰林,《青匆》

王翰林,《城市博物馆》

王翰林,《刻骨铭心》

王翰林,《寻找爱情》展览现场

王翰林,《寻觅鲁博》

王翰林,《内啡肽的火焰》

我不敢说可以教会大家某一种具体的当代摄影创作手法,但希望可以给在坐的各位带来不同的观看视角,体会到多元文化背景下的人们对于事物的思考方式,最后再回归到每一位听众自身,得到不一样的反馈。

贝尔纳·斯蒂格勒,《人类纪里的艺术》

在讲座的后半段我还会就摄影到底是“技术”还是“艺术”与大家进行讨论,并推荐一本与之相关的书籍分享给大家。同时还会以我的手工书为例,与大家分享摄影手工书的创作技法和表现形式,以及其背后的意义。

王翰林,《寻觅鲁博》手工书籍

希望通过我的讲述带领大家进入个人语境下的艺术作品,并从当代摄影窥望当代艺术,列举数位艺术家和摄影师,对当代摄影做非线性略带主观感受的解读,同时引申一些我的个人观点与见解。

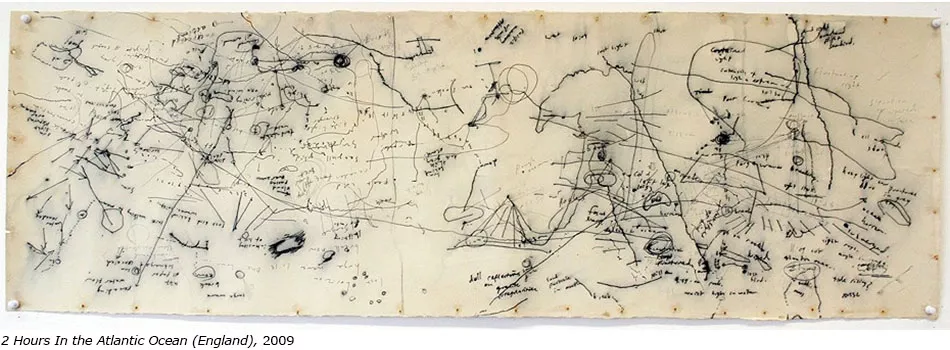

彼得·马修斯(Peter Matthews),《大西洋》(In the Atlantic Ocean)

约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys),《油脂椅》(Fat chair)

佚名,伏尼契手稿(Voynich Manuscript)

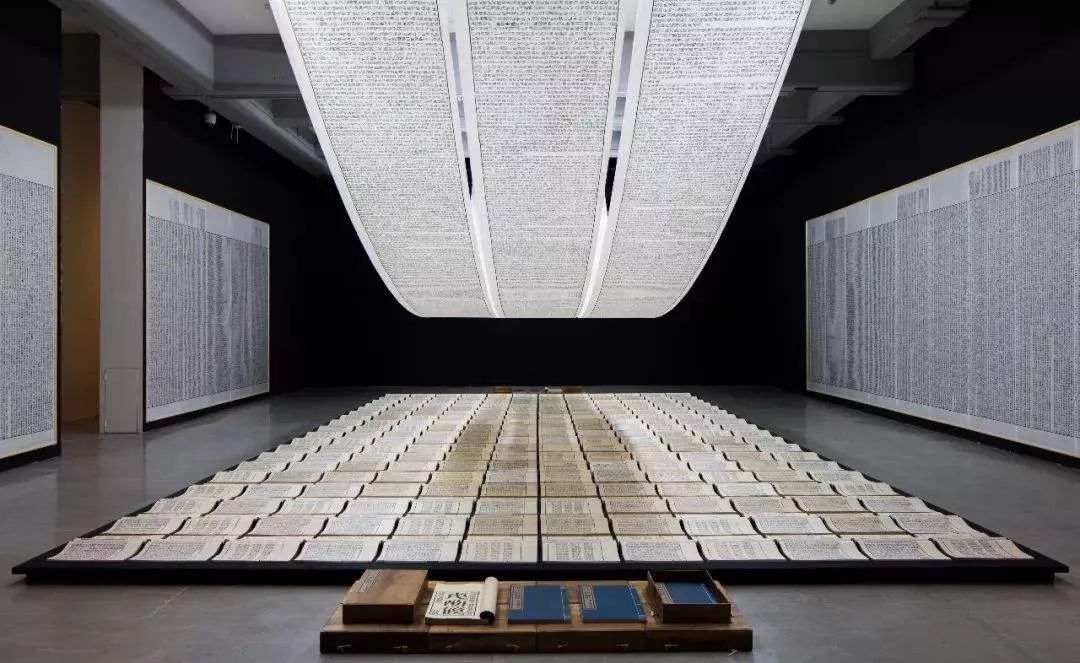

徐冰,《天书》

如果我的这次讲座可以给大家带来些许帮助,这将是对我最大的认可,我也会在后续带来更多深入浅出的课程,希望我们彼此之间互励共勉,授之以鱼不如授之以渔,这也是我希望看到的。

课程要点

一、 当代摄影创作中的个人视角

1.以个人视角创作的摄影师为例

2.个人作品脉络分析

3.如何将思考带入日常

4.个人作品的意义何在

二、亲密关系与个人情感

1.在稳定的社会结构中窥探

2.情感作为艺术创作的核心

三、摄影创作中的混合媒介

1.摄影作为技术如何进行书写

2.摄影风格与类型的限定

四、作为方法的摄影书

1.手工书的意义

2.关于图像意义的解读

五、互动交流

课程信息

/ 课程时间:9月24日20:00—21:00

/ 课程形式:视频直播+互动+永久回放

/ 课程平台:千聊直播间—影艺堂

/ 课程售价:19.9元

/ 主讲人/

王翰林

wanghanlin.art

1993年出⽣于山东日照,中央美术学院摄影艺术研究硕⼠,现工作⽣活于上海。

关注个人情感的记录,从周遭环境的变化到个人历史的流逝,通过意象化的方式进行表达。主要作品包括《城市博物馆》(2015-2016)、《寻觅鲁博》(2017)、《刻骨铭心》(2017)、《寻找爱情》(2018)、《内啡肽的火焰》(2019)、《动物资本论》(2020)等。

近期展览“神秘参与”上海明当代美术馆、上海国际摄影节。曾获1839摄影大奖、TOP20中国当代摄影新锐奖。入选索尼世界摄影奖、第七届中国摄影年度排行榜、第十届三影堂摄影奖。获2019年丽水国际摄影节专家推荐潜力新人奖,参加连州国际摄影年展、丽水国际摄影节、平遥国际摄影节等活动,作品曾在伦敦、纽约、北京、上海等多地展出。

作品和⽂章发表于《中国摄影》《数码摄影》《摄影之友》《中国摄影家》《人民摄影报》《中国艺术报》《信睿周报》《⾃然⽣长:百名85后中国摄影师个案剖析》等刊物,以及春熙照相馆、假杂志、郊野艺术、界面新闻、澎湃新闻等网站或微信公众号。